位于北京市房山區的琉璃河遺址距今已有3000余年歷史,被學界公認為西周燕國都城和始封地、北京地區考古發現最早的城市遺跡。

今年是琉璃河遺址發現80周年。近期,首都博物館將推出“太保墉燕—房山琉璃河遺址專題展”。這是迄今為止琉璃河遺址展出文物數量最多、規格最高的一次展覽,共展出文物170 件(套),其中重要文物39件(套),作冊奐卣等113件(套)文物為首次公開展出。

銘文“實證”北京三千年建城史

這次展覽為何命名為“太保墉燕”?8月15日,記者提前探訪首博,在展廳里見到三件作冊奐器(作冊奐鼎、作冊奐卣、作冊奐觶)。它們曾入選“2024年度全國十大考古新發現”,即將首次集中展出。

作冊奐器。陳強攝

鼎、卣、觶……從形制上看,這三件禮器并不算奪目,但鑄于它們內壁、器底、器蓋的相同銘文卻極其重要。銘文中的四個字“太保墉燕”,填補了青銅時代城市設計記載的空白。

“太保”是西周成王時期的召公奭,“燕”指琉璃河遺址所在的燕地,“墉”意為“筑城”。“太保墉燕”,意為“太保召公來到燕地建設都城”。作冊奐器及其銘文是北京城市建設史最早的出土文獻,實證北京3000余年的建城史,在世界城市史研究中具有重要價值。

為不同的青銅器鑄上相同銘文,并把它們帶進墓中,說明“太保墉燕”這件事對墓主人而言十分重要。根據銘文記載,墓主人“作冊奐”可能是當時的史官或書記員,太保召公筑城后,在燕侯宮舉行祭禮,賞賜貝幣給作冊奐,作冊奐用這些貝幣鑄造了禮器。

“作冊奐”生活的燕都城是怎樣的?距離三件作冊奐器不遠,是“雙重城垣”復原圖。根據最新考古成果,當時的燕都擁有“兩重城垣結構”,城址規模可達百萬平方米,與地處周王朝中心的陜西寶雞周原遺址一致。這是西周封國遺址考古中首次發現雙重城垣,為探索西周國家形態與都城制度提供重要線索。

國寶級青銅器文物“合璧”展出

琉璃河遺址出土目前北京發現的最大最重的青銅器——堇鼎、全國罕見的造型奇特的青銅器——伯矩鬲,它們代表北京地區青銅文化發展最高水平。

這次展覽,被譽為“鼎天鬲地”組合的國寶級文物堇鼎、伯矩鬲,實現了“合璧”展出。參觀完“雙重城垣”復原圖,再往展廳里面走就能看到它們。

堇鼎。陳強攝

堇鼎造型凝重,紋飾古樸,通耳高62厘米,重41.5千克。更重要的是,堇鼎內還鑄有清晰的4行26字銘文,記載了堇奉燕候之命去宗周向太保奉獻食物,并受到太保賞賜的事。這26字銘文不僅“記錄”了歷史,而且在西周禮制、飲食、冶煉、書法等方面都極具研究價值。

伯矩鬲。陳強攝

在青銅器中,伯矩鬲可謂“精致小巧”,通高僅33厘米,口徑22.9厘米。它身上的七頭牛各具特色:蓋鈕的兩個牛頭十分逼真,耳朵的弧度甚至能體現出牛耳的柔軟;蓋面是兩只浮雕牛頭,牛角上有凸起的鱗片狀紋飾,還有四顆獠牙;三只袋足上均有一只浮雕牛首,朝向三個方向……怪不得有文史愛好者說,伯矩鬲是一位牛氣十足的“老北京”!

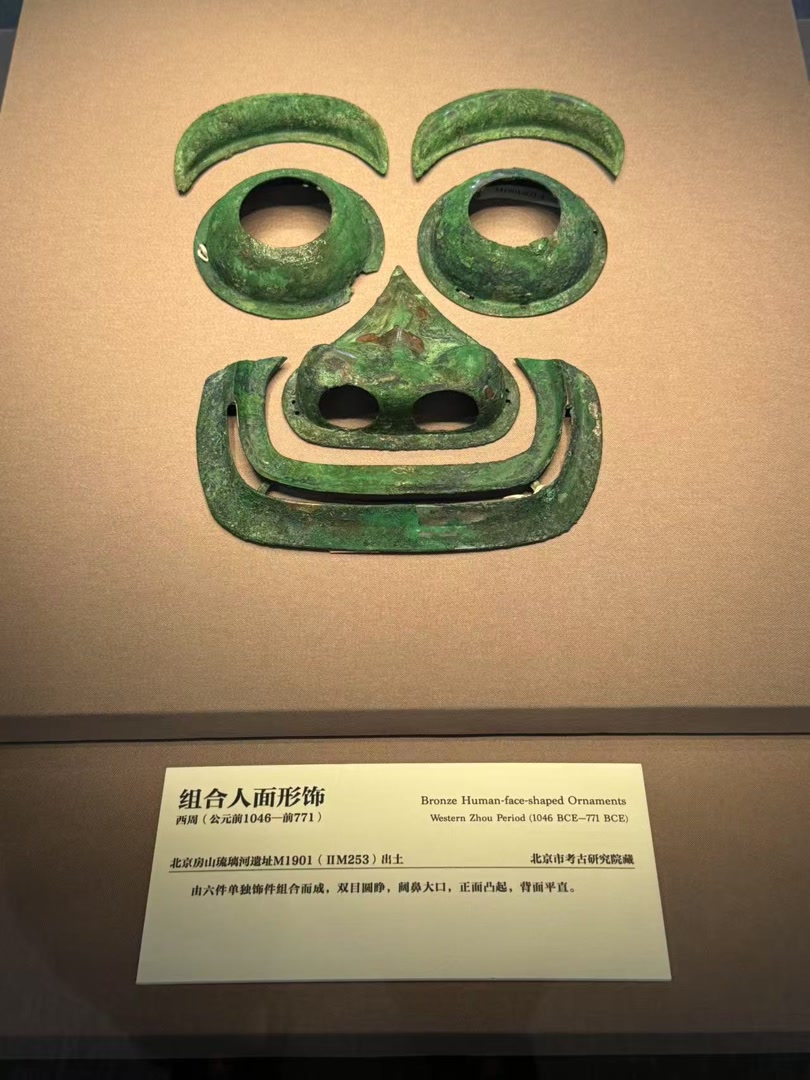

觀眾為遺址公園設計方案投票

除了作冊奐器、堇鼎、伯矩鬲,本次展覽還展出了克盉、克罍、圉簋、伯魚簋等重磅文物。記者在現場還發現了三件頗有“網紅”潛力的青銅面具。其中,最大的那件青銅面具由6個零件組合而成,雙目圓睜、闊鼻大口、嘴角上揚,像是位濃眉大眼的“喜劇演員”。

組合人面形飾。陳強攝

今年3月,房山區人民政府、北京市文物局啟動琉璃河考古遺址公園核心區建設規劃設計方案國際征集工作,來自境內外五家設計機構和聯合體應征,目前已遴選出三家設計方案。

本次展覽也將這三家入圍設計方案進行了展示,涉及遺址公園核心區詳細設計、綜合服務區詳細設計、遺址公園與周邊發展等內容。在展覽的最后,觀眾可以為自己喜歡的方案投票,積極參與遺址公園規劃建設。

未來,在房山區琉璃河鎮的大石河畔,一座體現中國特色、中國風格、中國氣派考古學的考古遺址公園將呈現在世人面前,成為人們觸摸歷史、感悟文明的重要場所。