封面新聞記者冷宇羅石芊徐湘東

如今,第四次全國文物普查正在進行中,我們的記憶,卻被一根骨針,拉回到了1987年。

當年,這根骨針在四川攀枝花市仁和區回龍灣洞穴遺址被發現。

這里還出土了1200多件石器、少量骨器及大量動物化石。

很少有人知道,這里是四川目前發現最早的舊石器時代洞穴遺址,也是唯一有著豐富遺存的洞穴遺址。

說攀枝花歷史短?骨針實證:攀枝花這座建市60年“移民城市”,其“年齡”,至少有15000歲,堪稱“老輩子”!

1987年初夏,攀枝花市仁和區布德鎮巴關河村。

幾名小學老師帶著學生外出野炊,偶然進入了一處洞穴。在里面,他們發現一些“奇奇怪怪”的石器,還有動物牙齒化石。

老師意識到,這是一個重大發現,讓同學們不要亂動這些東西,然后將情況報告到了文管部門。

回龍灣洞穴遺址

2025年初冬,攀枝花中國三線建設博物館,頂樓。

1987年洞穴內發現的部分石器、骨器、動物牙齒等,在展柜中陳列著,靜靜的等游客參觀。

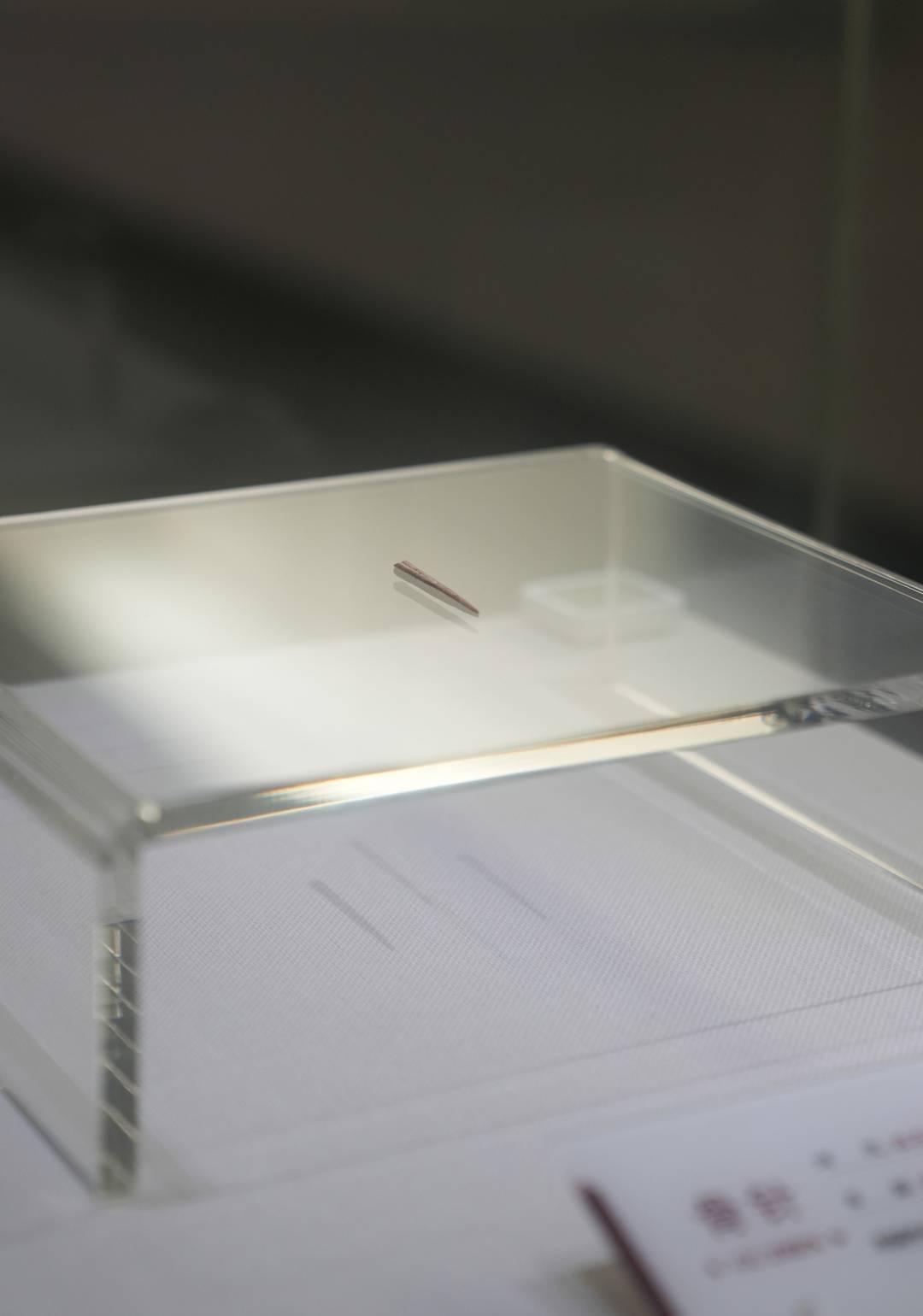

“骨針、舊石器時期、攀枝花博物館藏。”一根長約6厘米的磨制骨針,擺在進門拐角處“C”位玻璃柜中,恒定溫度與濕度控制,顯示著它的重要性。

對當地人來說,這根“上古時代”的骨針是個冷知識,在博物館里實踐的小學生講解員說不清來頭,不少參觀者也沒有聽說過。

文物專家劉勝利介紹骨針情況

“骨針和旁邊的智人牙齒、石器,都是從同一個山洞里發掘出來的,這屬于重大發現。”站在骨針旁,原攀枝花市文物管理所所長、市文物局首席專家劉勝利,思緒回到了30多年前。

當年,接到“山洞有寶”的消息,攀枝花市文管處和仁和區文教局工作人員趕往現場調查,初步確認洞穴堆積物系古代人類活動所留遺存。

這一山洞,后被命名為回龍灣洞穴遺址,于1991年4月公布為省級文物保護單位。

回龍灣洞穴遺址外景

回龍灣洞穴遺址,是一個地圖上搜不到的地方。

從攀枝花市區前往布德鎮,在山路上繞上10多個“S”彎后才抵達目的地,洞穴遺址隱藏在海拔約1500米處的山崖邊。

沿著石梯往下走,路的盡頭,出現一個三角形的石灰巖溶洞,回龍灣洞穴遺址就在這里。此處四面環山,流水、紅砂、芒硝……在巖壁上留下黑白紅黃四種顏色。

攀枝花市仁和區考古與文物保護中心的精確數據顯示,洞穴由洞口向內逐漸收窄,洞口寬4.6米,高11.9米,洞深12米,平面、剖面約成三角形,形似牛角,面積約35平方米。

打開黑色木柵保護門,洞內并不算寬敞。巖壁內部頂層上,殘留著黑得發亮的煙熏痕跡。從洞口往里走,路越窄,頂越矮,最低處需要彎下腰,直到最深處地面和崖壁合在一起。山洞像個牛角,正好適合人遮風避雨。

洞內土層很厚,一陣風過,厚厚的黃沙“卷”了起來,像歷史的煙塵。

站在這里,伸手觸碰石壁,仰望洞頂的各種痕跡,會產生一種相隔萬年的時空交錯之感。

萬年之前,人類就在這處窄窄的洞穴中繁衍生息,他們生起火堆,圍捕獵物,砍砸石器,磨骨成針……

仁和區考古與文物保護中心提供的資料顯示:1987年5月,在回龍灣洞穴內采集到石器、動物化石;7-8月,在中國科學院古脊椎動物與古人類研究所專家林一璞的主持下,試掘4個探方共9平方米,發現有用火遺跡,同時出土了1200多件石器、少量骨器及大量動物化石。

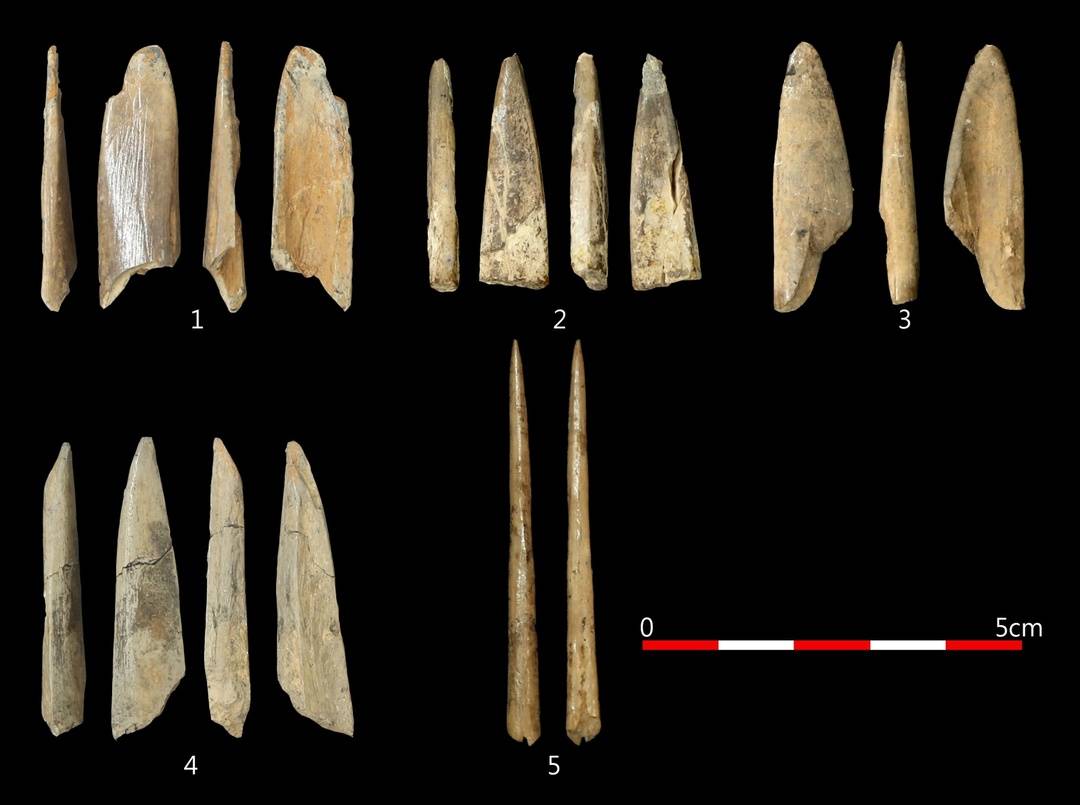

回龍灣洞穴遺址下文化層部分石器鄭喆軒攝

遺址地層堆積豐厚,平均厚度在2米左右,包括表土層、上文化層及下文化層,碳14測年顯示,該遺址年代在距今2.1萬-1.5萬年。

其中,下文化層原料以燧石、石英的結核或巖塊為主,刮削器、砍砸器、凹缺器為其工具組合;上文化層原料以石英巖塊為主,燧石、灰巖、瑪瑙、玄武巖等均有較多使用,新出現有石錘、石砧、砍砸器、鉆具等工具類型,且出現了骨針、骨錐等磨制精美的骨器。

回龍灣洞穴遺址上文化層部分骨器鄭喆軒攝

這是四川目前發現的最早的舊石器時代洞穴遺址,也是唯一有豐富遺存的洞穴遺址。其發現與研究,填補了川西高原地區舊石器時代晚期文化的缺環。

那天,專家們從洞穴中發掘出大量文物,包括那根小小的骨針。這枚骨針屬舊石器時代末期的遺物,是目前四川最早的發現,除北京山頂洞人居住遺址出土的骨針外,這是我國極少發現的一枚。

專家推測,這根骨針是沒有針鼻的殘件,由動物骨骼制作而成,或為用廢后遺棄的。古代人類借助它,將獸皮縫制成御寒衣物,向更北的地方拓展生產生活空間。

林一璞,是我國著名的古人類學家。1987年7月7日,他為這根骨針作了一首詩:“茹毛飲血上古史,骨針一出野蠻止;披衣護體有獸皮,男女有別知羞恥;天寒地凍御風雪,長驅直入圈北極;人類文化從茲起,端賴神針劃世紀;生就骨頭磨成針,野蠻文明兩區分;深埋地下萬余年,一朝出土鳴驚人。”

骨針

攀枝花中國三線建設博物館的介紹詞上,還印著林一璞老先生的另外一首詩:“攀枝花智人到君前,歲數不大逾萬年……”全文以回龍灣洞穴為主題,127字。

看到豐碩的考古成果,林一璞當時十分激動,便在當地小學黑板上,即興作詩,描述這些剛挖掘出來的“寶貝”。

今年75歲的劉勝利,此前經歷了一次車禍,很多記憶已模糊,可他仍能流暢地背出這首詩,“因為震撼,所以一直記得。”

“此前,我們在攀枝花找到了許多新石器時代的石斧。”劉勝利說,而舊石器時代晚期的回龍灣洞穴遺址,把這片土地的歷史,又往前推了幾千年。

“攀枝花智人”,是林一璞根據考古結果,研究后首次提出的。

智人牙齒

林一璞研究發現,回龍灣洞穴遺址,除出土的石器、動物化石等,還發現了人的骨骼碎片、兒童的牙齒和牙床。參照其伴生物的年代,這些遺物應該屬于智人時期(晚期),因此,他將其稱之為“攀枝花智人”。

經過對比,“攀枝花智人”打造出來的細石器,與北方草原上晚期智人有很多相似之處。

林一璞據此推斷,最早進入攀枝花的第一批“移民”,可能來自草原。

“結合在附近發現的新石器時期遺物,說明在上萬年前,攀枝花就有著良好的氣候條件和自然環境,適宜人類長期居住、繁衍生息。”劉勝利說。

(文物資料照片由攀枝花市仁和區考古與文物保護中心提供)