新聞記者 徐穎

通訊員 謝寧 余嫚雪

2025年11月15日,知名作家、中國人民大學文學院教授梁鴻做客長江講壇,在湖北省圖書館長江報告廳,主講分享“描摹生活的真實,從非虛構寫作談起”。

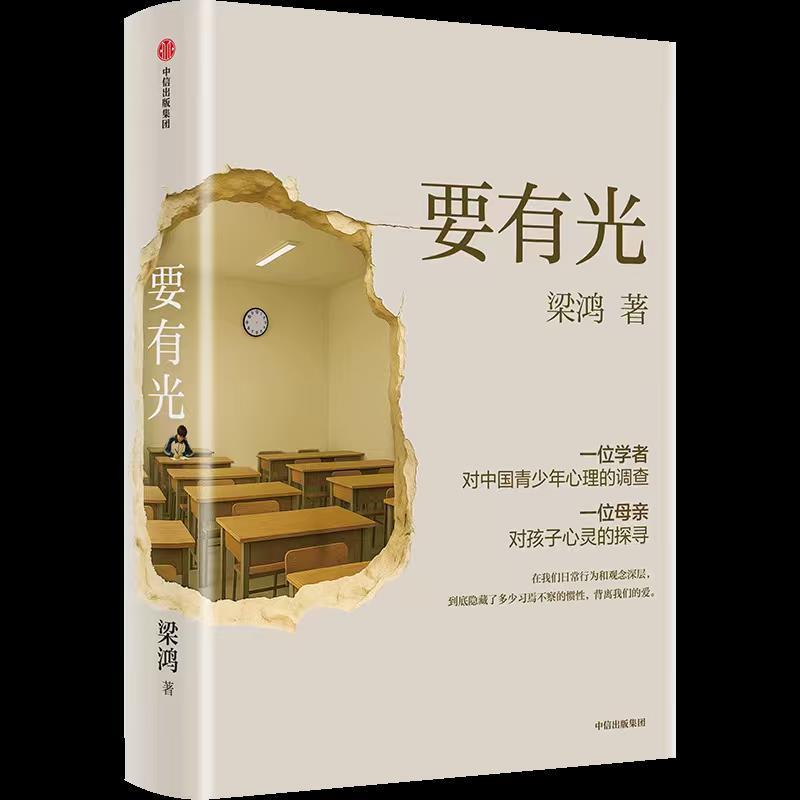

從寫“梁莊三部曲”到關注青少年心理健康的新作《要有光》,梁鴻擅長用非虛構文學深入生活的肌理。在講座開始之前,她接受新聞記者采訪談及新書時坦言,最初關注該議題源于自身育兒經歷,“因為我也是一個母親”。

她說,青少年的困擾并非單純的“青春期叛逆”,背后隱藏著更為復雜的家庭、社會機制及思維慣性問題。

“我們的生活條件越來越好,可孩子卻在情緒上受壓抑,甚至出現心理問題,這值得我們反思。”梁鴻教授表示,她將這些思考融入新書中,但拒絕用“1、2、3”式的簡單歸因與統一解決方案來呈現。作為一部文學作品,該書更側重勾勒問題的復雜性,挖掘家庭系統與社會環境中那些“習焉不察的慣性”——正是這些慣性,讓家長對孩子的愛與孩子的真實需求擦肩而過。

在她看來,這種“慣性”體現在諸多日常場景中。比如孩子從早到晚處于學業疲憊狀態,家長卻常以“要考好大學”為由忽視其身心負擔;當孩子累到不想寫作業時,家長能不能理解。很多家長并未意識到,自己的行為正受社會慣性與自身思維慣性的裹挾。

她特別指出,將當下孩子的成長經歷與上一代人對比,是一種“危險的誤區”。“我們那代人成長于缺吃少穿的多子女家庭,最大目標是解決溫飽;而現在的孩子身處完全不同的生活空間與文明空間,面臨的是學業競爭、情感孤獨等全新挑戰,兩者沒有可比性。”

梁鴻教授表示,新書不追求提供普適性的“解決方案”——每個孩子的家庭環境、成長狀態各異,若出現具體心理問題,需心理咨詢師或精神科專家介入。她希望通過文字,讓更多家長覺醒,在家庭空間內重新思考“愛的方式、方向與狀態”。

《要有光》是非虛構代表作家梁鴻繼“梁莊三部曲”之后,沉淀5年,又一具有現實意義的非虛構作品。梁鴻把寫作對象投向那些被困住的少年——因為情緒問題而失學、休學在家的孩子以及在退學和抑郁邊緣掙扎的孩子。她用了三年時間,足跡踏遍超大城市、中等城市、縣城和農村,走進家庭、學校、社會教育機構和精神醫療機構,沉浸式采訪孩子、父母、教師、醫生與心理咨詢師,記錄他們真實的聲音,試圖呈現出當代中國青少年的心理圖景。