新聞記者 張艷 王小晗

通訊員 張娟

山西的鼓點擂響粗獷豪情,河南的舞姿揉捻一碗面香,安徽的花鼓燈躍動淮河風情,湖南的漁鼓筒擊響幸福節拍,江西的采蓮舞訴說紅色記憶,湖北的薅草鑼鼓唱響田園新聲……

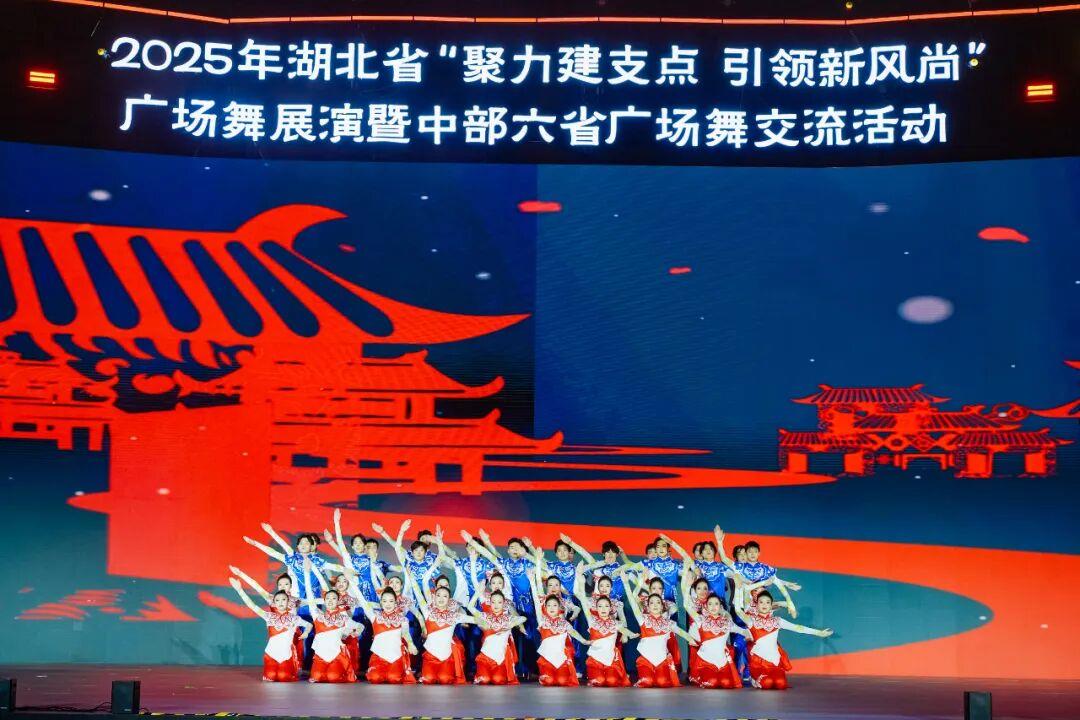

11月7日,黃石市人民廣場人潮涌動,由湖北省文化和旅游廳、湖北省婦女聯合會、黃石市人民政府共同主辦的2025年湖北省“聚力建支點 引領新風尚”廣場舞展演暨中部六省廣場舞交流活動在這里啟動。來自山西、河南、安徽、湖南、江西、湖北六省的十二支優秀廣場舞團隊齊聚一堂,以舞為媒,共展新時代群眾文化的蓬勃生機與地域風情的深度交融。

當晚的展演在暖場節目《西塞山前》的濃郁地方韻味中拉開序幕,隨后中部六省的優秀廣場舞團隊輪番登場,呈現出一幅絢麗多彩的區域文化地圖。

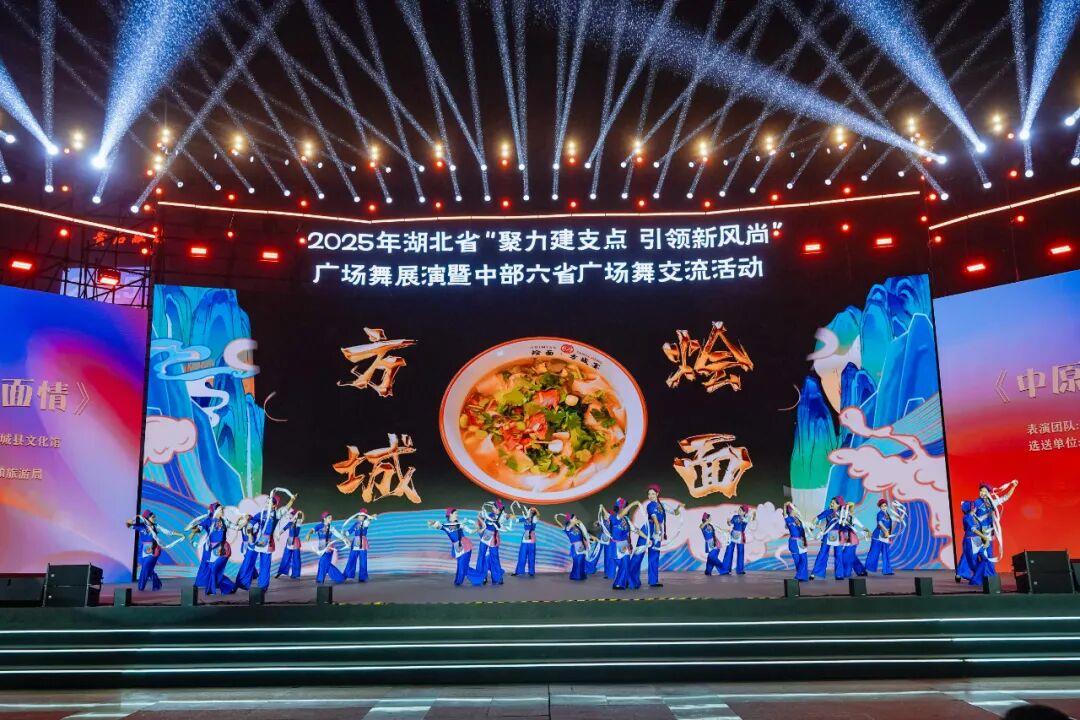

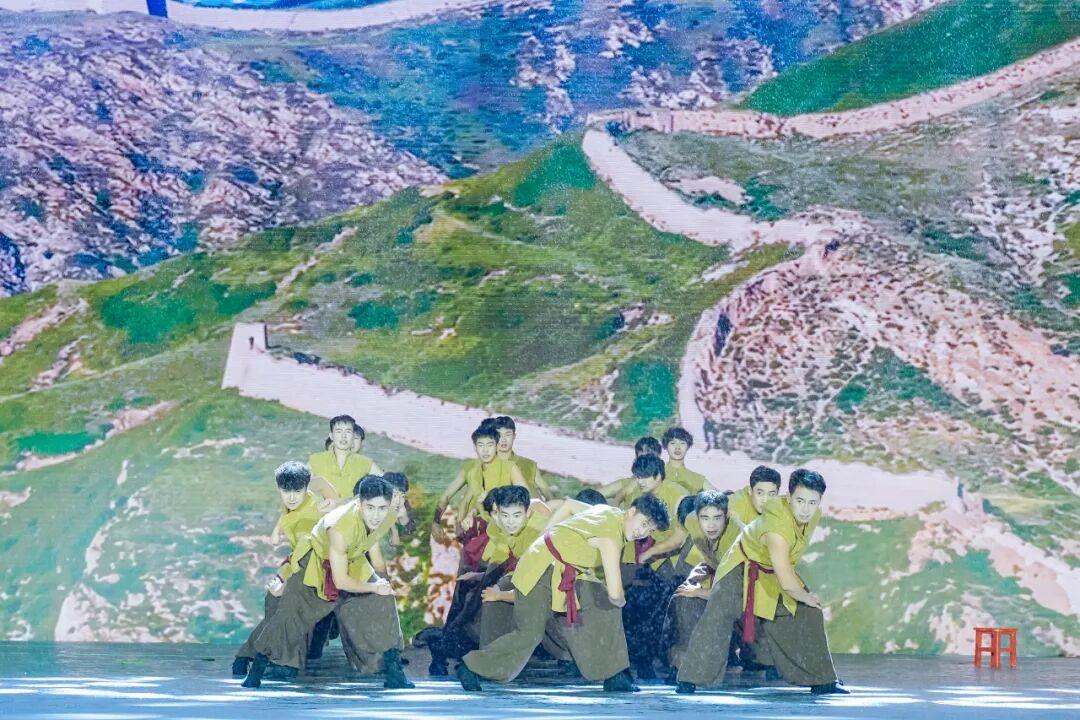

河南《中原風燴面情》以“捋臂展肩、抖腕甩臂”的舞蹈語匯,還原燴面制作技藝,舞出一碗面中的中原情懷;湖南《漁鼓響咚咚》運用國家級非遺“湖南漁鼓”為道具,擊響鄉村振興的歡騰節奏;江西《三灣降了北斗星》以永新竹扇為媒介,融入“三角班矮子步”,演繹紅色記憶與非遺智慧的融合;山西《撓羊漢變奏曲》再現傳統摔跤“撓羊賽”的力與美,展現體育文化賦能鄉村的生動實踐;安徽《舞動韶華》借花鼓燈元素舞出淮河兒女奮發向上的時代風采。

《西塞山前》

《西塞山前》

《中原風燴面情》

《中原風燴面情》

《漁鼓響咚咚》

《漁鼓響咚咚》

《三灣降了北斗星》

《三灣降了北斗星》

《撓羊漢變奏曲》

《撓羊漢變奏曲》

《舞動韶華》

《舞動韶華》

作為東道主,湖北本土團隊帶來了多個極具地方特色的原創作品。荊州市帶來的《楚楚動人》融合荊楚文化元素與廣場舞的動感節奏,讓編鐘的古樸意象、火鳳凰的靈動姿態、江水的綿延韻律在舞姿中呈現。宜昌市夷陵區的《姐兒不得閑》巧妙融合“夷陵薅草鑼鼓”“霧渡河民歌”等地方文化元素,以輕快詼諧的舞步展現鄉村振興中青年一代的精神風貌。

《楚楚動人》

《楚楚動人》

《姐兒不得閑》

《姐兒不得閑》

來自潛江的《栽秧吙吙計》將扯秧、拋秧、栽秧等動作融入舞蹈,通過表演讓更多人了解江漢平原的農耕文化,感受勞動之美、鄉村之變。武漢市東西湖區藝術團帶來的《笠影春耘》同樣禮贊農耕文明,用舞步串聯勞動韻律,勾勒泥土里的蓬勃。

《栽秧吙吙計》

《栽秧吙吙計》

《笠影春耘》

鄂州帶來的《雕花剪紙》巧妙地將人類非遺項目融入廣場舞,并在參加全國群星獎決賽后迅速推出了青春教學版,在學生群體中普及。青春版編導在現場介紹說:“今天我們參演的節目就是由學生們學演的版本,平均年齡才十幾歲,跟原版相比可能會略顯青澀,跳出來了當代學生們的青春和朝氣。”

《雕花剪紙》

《雕花剪紙》

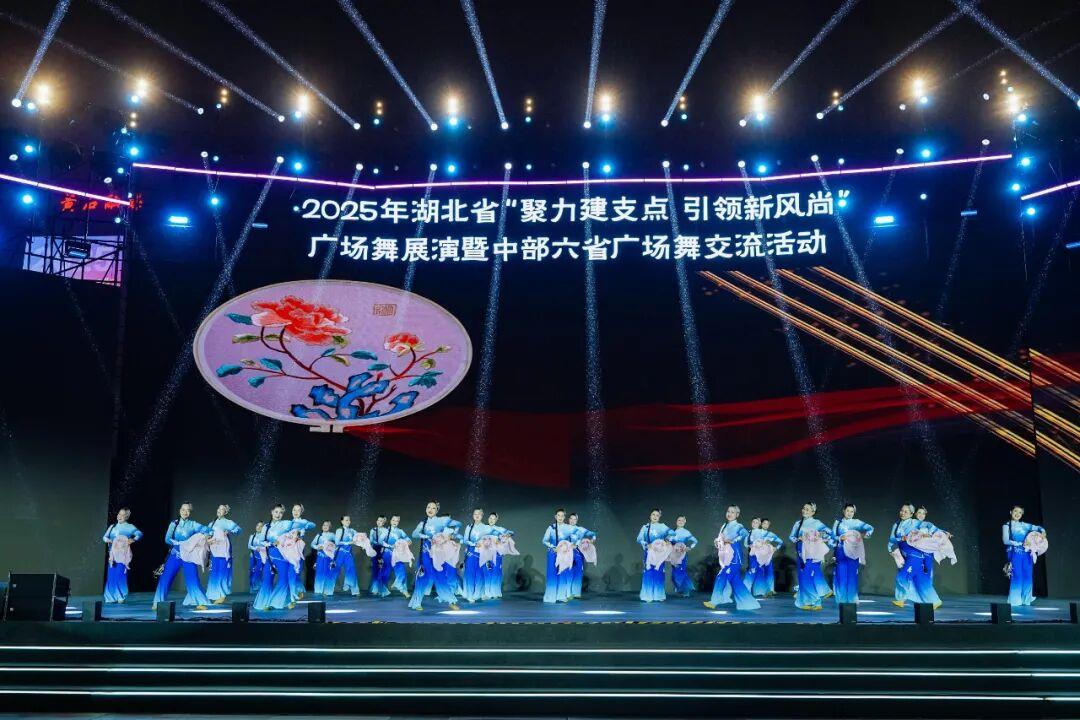

恩施的《儺·樂》則以古老儺戲為靈感,通過現代編舞讓傳統非遺煥發新生;黃石節目《巧繡娘》由大冶云水藝術團帶來,以大冶刺繡這一國家級非物質文化遺產為靈感,將飛針走線的指尖技藝化為翩躚舞姿,用舞蹈講述民間手工藝的匠心傳承,共同構成了一幅生動的荊楚文化長卷。

《儺·樂》

《儺·樂》

《巧繡娘》

活動不僅是舞蹈的展演,更是“文化+旅游”深度融合的實踐。除了廣場舞展演,還有豐富多彩的配套活動,嘉賓與市民共同巡覽了黃石非遺、文創、文旅農優品市集嘉年華,親身體驗“點石成金地,一火三千年”的城市魅力。

活動現場

活動現場

本次活動為期三天,除主會場展演外,還設置了“文藝團隊進景區快閃”“星級團隊頒獎展演”“文藝賦美基層惠民演出”及“四季村晚”等系列聯動活動,推動廣場舞從“廣場”走向“景區”、從“展演”走向“生活”。

(圖片由主辦方提供)