近日,山西省考古研究院對(duì)外公布了山西省晉中市昔陽(yáng)縣虎窯洞舊石器遺址調(diào)查資料。虎窯洞遺址內(nèi)多個(gè)灰燼層、豐富的動(dòng)物骨骼碎片、燒骨以及石制品等的存在,表明古人類(lèi)曾較長(zhǎng)時(shí)期占據(jù)使用洞穴作為棲身之所。

遺址的石器技術(shù)屬于傳統(tǒng)石核-石片技術(shù)體系,年代為距今4.2萬(wàn)~3.4萬(wàn)年,處于現(xiàn)代人演化的關(guān)鍵時(shí)段。遺址出土的帶有刻劃痕跡的骨片、裝飾品等具有精神象征的現(xiàn)代人行為因素,豐富了現(xiàn)代人遺存的面貌,對(duì)于探討現(xiàn)代人在中國(guó)的出現(xiàn)與擴(kuò)散具有較為重要的意義。

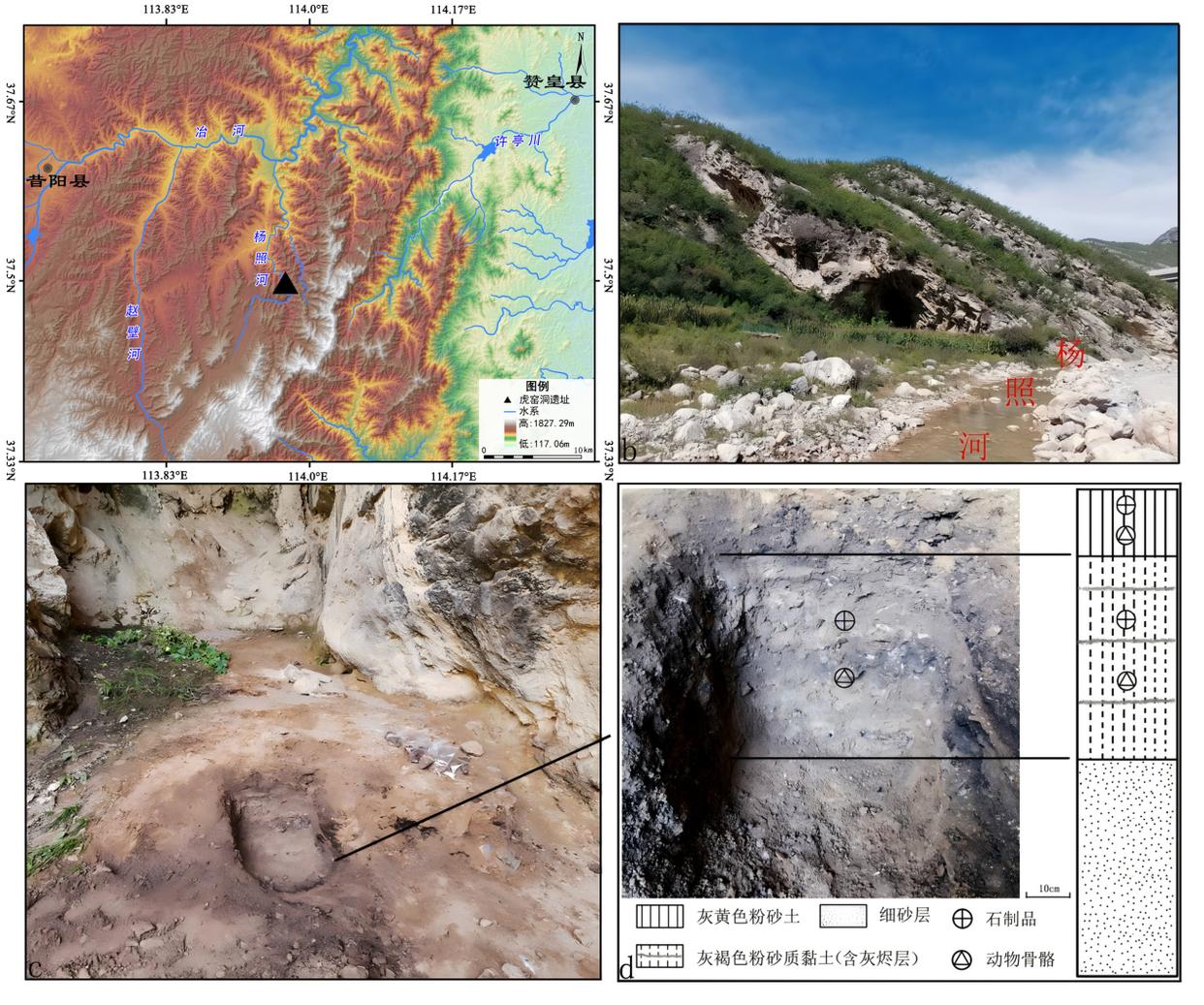

△虎窯洞遺址

虎窯洞遺址位于山西省晉中市昔陽(yáng)縣河上村東南,為一處石灰?guī)r洞穴。遺址發(fā)現(xiàn)于1986年,同年進(jìn)行發(fā)掘,在洞內(nèi)采集石制品39件,并發(fā)現(xiàn)了少量動(dòng)物骨骼碎片和燒骨等。石制品原料以脈石英為主,類(lèi)型可見(jiàn)石核、石片、刮削器和錐鉆;錘擊法剝片,硬錘直接修理,整體呈現(xiàn)出小石片工業(yè)特征。動(dòng)物化石可鑒定種屬有披毛犀(Coelodonta antiquitat)、鹿(Ceruus sp.)和盤(pán)羊(Ovis ammon)。遺存時(shí)代為舊石器時(shí)代晚期。2022年山西省考古研究院對(duì)洞穴調(diào)查時(shí),在洞穴內(nèi)地表采集石制品5件。同時(shí),為進(jìn)一步了解洞穴內(nèi)地層堆積,在洞穴前部由內(nèi)向外的陡坎上清理剖面一處。在清理出來(lái)的堆積中獲得石制品316件,其中有大量此前未發(fā)現(xiàn)的砸擊產(chǎn)品。此外,還發(fā)現(xiàn)有骨器、裝飾品、帶有刻劃痕跡的骨片,以及大量動(dòng)物骨骼碎片、燒骨等。

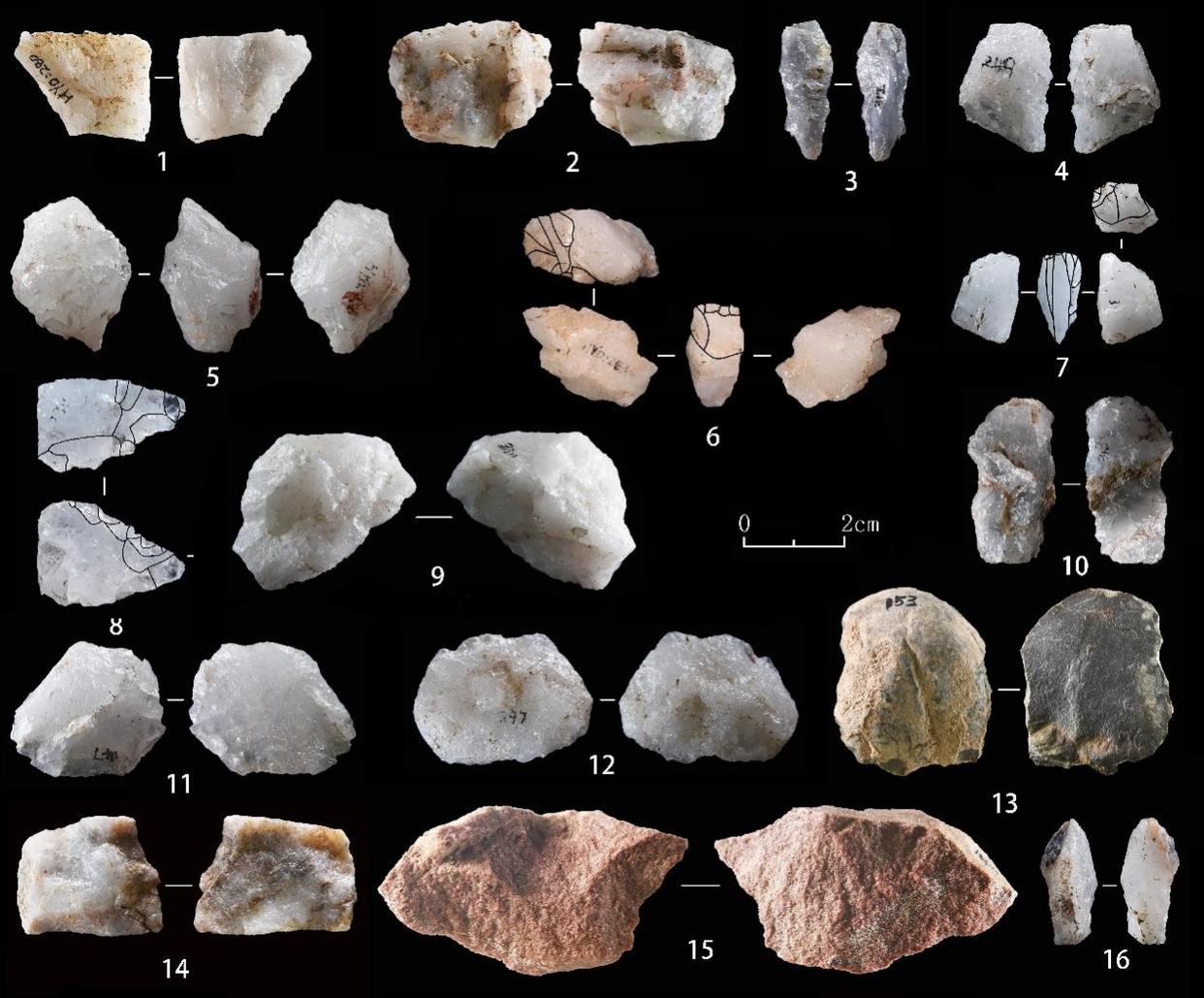

△石核和石片

虎窯洞遺址石制品原料類(lèi)型多樣,可見(jiàn)脈石英、石英巖、石英砂巖、硅質(zhì)巖等。石制品中部分保留有石皮面,表明原料來(lái)源多樣。一部分可能來(lái)自河灘或階地下部的砂礫石堆積中,另一部分可能采自山體中出露的巖脈。整體來(lái)看,該遺址原料的開(kāi)發(fā)利用呈現(xiàn)出以單一類(lèi)型原料為主,偶爾利用其他原料,優(yōu)質(zhì)原料利用率低的特點(diǎn)。這種特點(diǎn)與鄰近區(qū)域同處舊石器時(shí)代晚期的背窯灣洞穴、黑硯水1號(hào)洞和貓崖洞等遺址較為相似。

石核原料均為脈石英,毛坯多為帶有節(jié)理面的自然斷塊。砸擊剝片和錘擊剝片并重。砸擊剝片過(guò)程中,不斷旋轉(zhuǎn)核體,對(duì)石核進(jìn)行強(qiáng)化利用,多臺(tái)面以及棗核形砸擊石核的存在也表明了這一點(diǎn)。砸擊法的大量利用在一定程度上改善了因脈石英節(jié)理發(fā)育對(duì)剝片的影響,體現(xiàn)了古人類(lèi)因地制宜、因材施策的剝片策略。工具多采用片狀毛坯,硬錘直接修理,以刃緣為中心。加工修理較為簡(jiǎn)單,呈現(xiàn)出較強(qiáng)的權(quán)宜性。整體來(lái)看,虎窯洞遺址的石器工業(yè)為北方地區(qū)傳統(tǒng)的石核—石片技術(shù)。

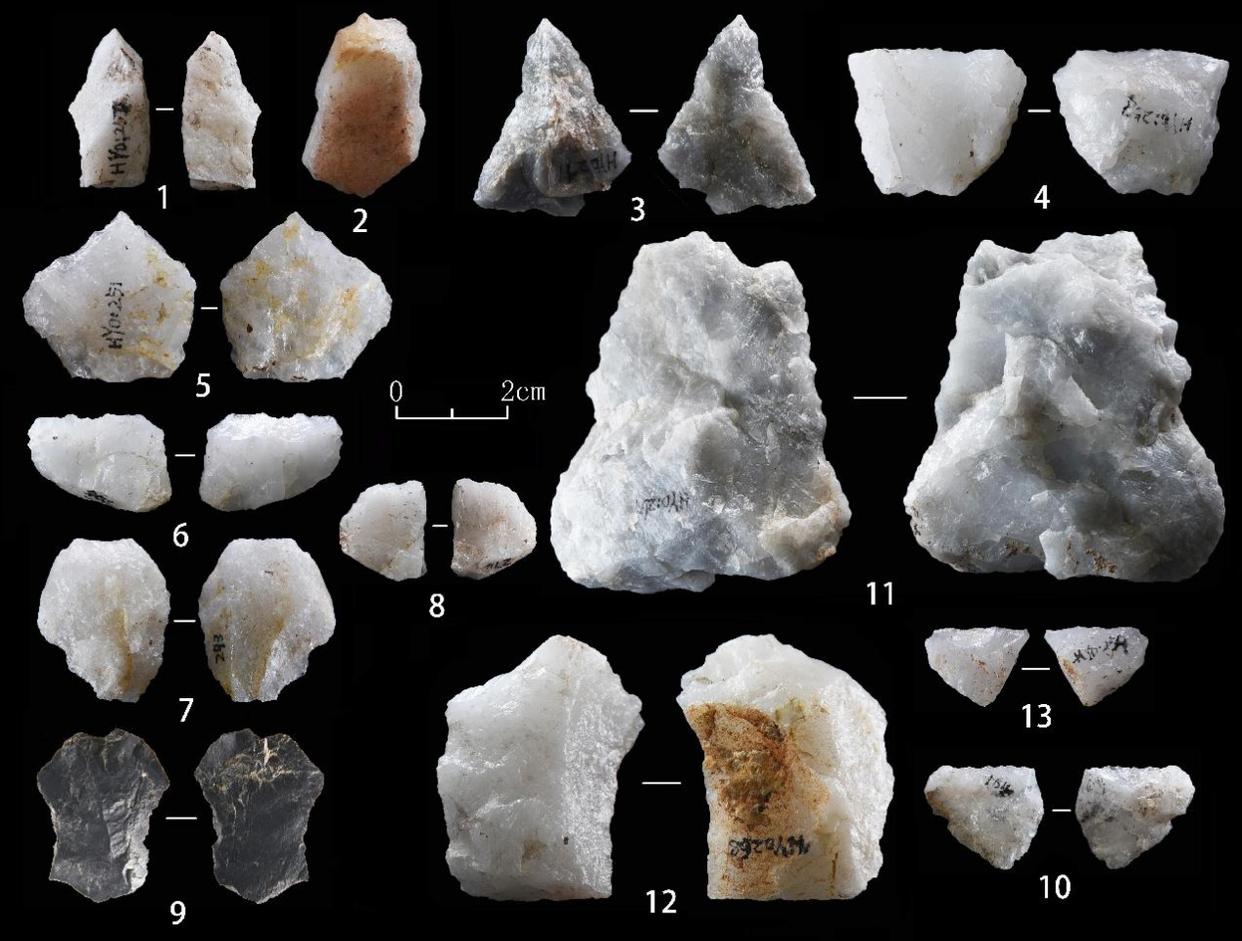

△石器

△動(dòng)物骨骼和骨制品

虎窯洞遺址所在的太行山西麓分布有較多的舊石器時(shí)代晚期遺址。有學(xué)者依據(jù)石器工業(yè)特征和測(cè)年數(shù)據(jù)等,將該區(qū)域舊石器時(shí)代晚期遺址分為兩期。其中,第一期為距今4萬(wàn)~2.6萬(wàn)年,整體特征以脈石英為主要原料,錘擊法剝片為主,砸擊法為輔,不見(jiàn)石葉、細(xì)石葉技術(shù),出現(xiàn)較多骨制品。第二期為距今2.6萬(wàn)~1.0萬(wàn)年,硅質(zhì)巖等優(yōu)質(zhì)原料應(yīng)用廣泛,錘擊法剝片為主,砸擊為輔,細(xì)石葉技術(shù)占有一定比例。

(總臺(tái)記者 岳旭輝 董琪琪)