《三季度產業觀察》聚焦電影產業。最新數據顯示,前三季度,全國電影票房突破419.53億元,收入同比增長20.7%,觀影人次超9.84億。就在剛剛過去的國慶檔,中國電影年度票房更是超過了去年全年總票房。亮眼數據的背后,是新質生產力對電影產業的全面賦能,各種新設備、新技術為電影工業的數字化、智能化轉型提供了強大動能。

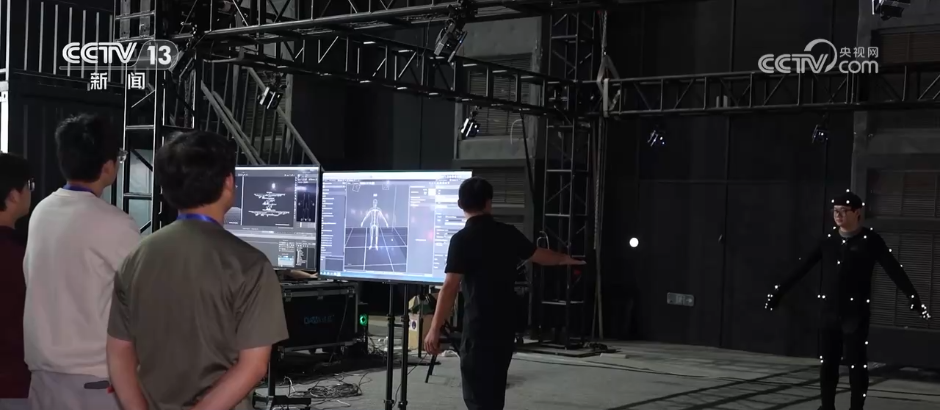

現在看到的畫面是正在熱映的電影《刺殺小說家2》。影片中,角色“行者”隱身時若隱若現的效果,令人印象深刻,這樣的視覺特效得益于虛擬拍攝技術。先將演員真人掃描成三維數據,再經后期加工而成。而片中所有演員的“數字分身”就誕生在青島東方影都這輛不起眼的白色卡車里。技術工作人員表示,這臺設備叫作移動式車載掃描陣列,一共由150臺相機組成,演員只需站在相機陣列前,就能快速生成高精度數字模型。

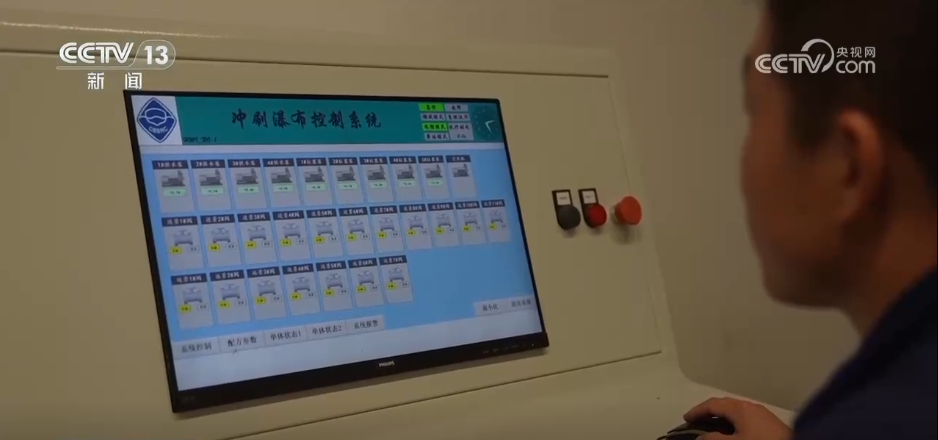

像這樣的數字人三維掃描技術直接支撐了這類高概念、強視效影片的誕生。不僅是技術升級,新質生產力還讓片場煥然一新。今年熱播的電影《東極島》中,3米高巨浪裹挾沉船的震撼場景引發熱議,不少觀眾驚嘆“海浪仿佛沖破銀幕”。其實,這些逼真水景來自揚州影視基地的“亞洲最大恒溫水景棚”。這個占地9000平方米的超級水景基地堪稱“造浪神器”,配備了全球領先的造浪系統,可通過電腦精準調控出200多種浪型。

新質生產力突破的想象遠不止于此。在重慶永川科技片場,新搭建了“全國首個數字智能置景車間”,配備了工業化換景平臺,只需點一下鼠標,不到一秒鐘就能切換場景,再結合LED虛擬拍攝環境,讓拍攝效率提升了55%,科幻大場景成本降低了90%。

工作人員告訴記者,搭建一個電影場景,傳統方式需要花費幾十萬甚至上百萬元,而利用虛擬制片系統,成本僅需幾萬到十幾萬元。不僅能在拍攝現場實時看到虛擬效果,還能根據需要自由切換、隨時修改,大大節約了置景成本和等待時間。

相關負責人表示,技術革新重構電影工業體系,在以數字技術為代表的新質生產力驅動下,電影工業正在實現從“技術追趕”到“標準引領”的華麗轉身,為電影技術提供了從基礎設備到尖端系統的全方位支撐。

人工智能技術融入電影制作全流程

電影工業的發展讓電影的類型、制作的精美程度得以拓展,也給我們看電影提供更多的選擇。而人工智能技術,特別是生成式AI,則正在改變電影制作全流程的效率與創意。

在北京的中影人工智能研究院,記者體驗了一把借助人工智能系統拍電影。記者對著鏡頭做出表情和動作,但是畫面中呈現的卻是另外一個電影演員的形象,這其實是靠著AI來實現的。依托這樣的技術能夠幫助導演在電影創作中可以更好地去選角,看這個演員和劇本的適配程度。不僅如此,AI還可以渲染出最終影片的效果圖,可以幫導演看一下是否符合他的創作預期,這樣一來就可以提高電影前期的創作效率。

有了人工智能的加持,不僅節省了前期制作成本,還為后期譯制帶來方便。現在看到的英文版配音影片是通過這套AI譯制系統完成的。搭載了具備感情特征的AI臺詞表演算法,以及口型對齊、聲場匹配等大模型,可以將臺詞譯制成全世界任何一種語言,迅速與影片角色適配,最大程度保留人物的音色、性格、情緒等特點。

眼下,人工智能技術正全方位融入電影制作全流程。只需輸入影片名、簡單描述創作意圖,AI十幾分鐘就能自動生成分鏡頭以及動態預演,制作出具有統一角色設定和連貫敘事邏輯的影片。專家表示,未來,隨著AI影視技術的發展,人工智能將貫穿整個影視制作的全流程。

影視產業聚鏈成勢激活發展新動能

2025年被稱為“中國電影科技爆發元年”,《哪吒之魔童鬧海》等作為現象級作品不僅刷新票房紀錄,更促進了“電影+科技”的深度融合。在這背后,是影視產業鏈的健全和產業生態的發展,以及人才培養體系的完善。

《哪吒之魔童鬧海》登頂動畫電影榜首,這樣一部影片背后集結了全國超138家動畫公司、4000余名制作人員。其中,很多都來自四川成都天府長島數字文創園。

這家專注視覺特效設計制作的企業依托園區打造的影視產業集群,可以很方便地參與各種大項目。目前,園區聚集了70多家企業,涵蓋IP創作、特效制作和衍生品運營等產業環節,“一杯咖啡的距離”就能實現產業鏈上下游緊密協作。

不只是企業聚集,為了更好地發展影視產業,各地還在服務上下功夫。這個網絡一站式服務平臺,通過手機軟件,劇組就能實現“云勘景”“云選演員”,還能聯系吃住行、服化道、影視后期等各種資源。

影視產業的發展也促進了相關人才需求和培養。眼下,重慶永川40余家行業龍頭企業與各大院校開展了“訂單班”合作,學生在校期間就可參與到企業實訓,甚至進入影視作品的虛擬拍攝、后期制作等實踐環節。

據了解,目前影視行業對人才的需求每年遞增20%。僅在重慶永川,每年就向全國輸送經過實訓培養的各類影視人才超過5000人。